26 de maio de 2020

The Wretched (2019)

Em plena pandemia do Covid-19, o encerramento dos cinemas deixou muitos cinéfilos à procura de algo novo para ver. Mal sabíamos nós que os irmãos Brett e Drew Pierce iriam lançar um dos grandes filmes de terror e certo clássico de culto futuro na forma de The Wretched.

Conhecemos Ben (John-Paul Howard), um rapaz que vai viver com o seu pai Liam (Jamison Jones), com dificuldades em aceitar o divórcio dos seus pais. Com um trabalho novo na marina, este conhece Mallory (Piper Curda), uma nova amiga disposta a ajudar a ajustar à mudança de ares. O problema surge quando Ben repara que a sua vizinha Abbie (Zarah Mahler) está a agir de uma forma estranha, e ainda mais quando os seus filhos de repente desaparecem sem rasto e sem memória da sua existência. Nisto, Ben entra numa espiral paranóica para provar aquilo que sabe, mas uma força sobrenatural fará de tudo para impedir que acreditem nas palavras de Ben.

Por norma, os filmes ligados a bruxas e outros seres sobrenaturais, nestes contextos, tendem abordar a temática ao mostrar uma espécie de história de origem que decorre há muitos séculos. Felizmente, The Wretched divide a sua atenção entre a narrativa principal, com esta entidade a fazer estragos pela pequena comunidade e manter-se no seu plano, e a vida pessoal de Ben, que tenta lidar da melhor forma possível com as suas emoções, mas que vê as suas prioridades a serem alteradas perante tanta estranheza.

Se por um lado, todo o drama familiar adolescente permite o filme ser mais acessível e ter uma conexão mais relacionável com os espectadores, este tem uma ligeira tendência a distrair-nos do foco principal: a bruxa. Ou pelo menos é o que nos dizem ser, já que o tempo que a vemos na sua verdadeira forma é muito curta, optando ela por possuir Abbie e usá-la com um veículo da sua destruição. É quando filme prossegue a sua narrativa mais fantástica que floresce e mostra as suas cores, ainda que não seja inteiramente assustador, é o suficiente para causar um pequeno pânico, podendo ser, por vezes, algo intenso, principalmente nas suas reviravoltas com as regras que estabelece neste universo.

O sucesso de Stranger Things tem permitido o interesse em derivados tenha uma maior oportunidade de exposição, nem sempre acertando no alvo. No caso de The Wretched, ele acerta muito perto do centro, com Mahler a ser o ponto mais alto do filme, na sua forma maquiavélica. No entanto, o restante elenco, sobretudo John-Paul Howard, não apresentam nenhuma actuação de grande destaque, cumprindo as suas funções bem o suficiente sem queixas. No fim, esta é uma prova que mesmo em tempos difíceis, o cinema independente de baixo orçamento está bem vivo e capaz de produzir obras de grande qualidade, equiparáveis a outros do mesmo género, que certamente com mais recursos fizeram muito pior, com exemplos que já temos visto anteriormente; e ainda bem, pois nem sempre é na inovação que se deve apostar - por vezes basta contar e executar uma boa história e The Wretched faz isso muito, muito, bem.

Nota Final: 4/5

25 de maio de 2020

Apartment 143 (Emergo) (2011)

Há filmes que mesmo no circuito dos festivais de cinema e lançamentos em home video, ficam esquecidos no meio de tantas outras obras, principalmente se o timing for errado na sua abordagem. Durante o auge do cinema de found footage moderno, um movimento reiniciado pelo sucesso de Actividade Paranormal, eis que Carles Torrens apresenta Apartment 143 (Emergo), um dos filmes que passou ao lado de muitos fãs do sub-género, escondendo algo de diferente e único na sua composição.

Uma equipa de parapsicólgos, Ellen (Fiona Glascott), Paul (Rick Gonzalez) e Dr. Helzer (Michael O'Keefe) é chamada à casa dos White, após um pedido para investigarem o apartamento 143, onde o pai viúvo, Alan (Kai Lennox) vive com os seus dois filhos, Benny (Damian Roman) e Caitlin (Gia Mantegna). O que eles estão prestes a testemunhar é algo completamente de outro mundo.

O filme inicia sem rodeios. Estamos perante uma gravação de arquivo que lentamente vai revelando algumas situações que se dividem entre o paranormal e o drama familiar. Enquanto que algumas das situações aparentam ser algo forçadas, a maioria acontece de forma orgânica, frequentemente brincando com as emoções, sobretudo em alturas que o tom do filme vai de 8 a 80 em meros segundos. De certo modo, poderiam ser considerado jump-scares, mas a um nível elevado e mais extenso, onde o medo que se instala é verdadeiro.

Estes ataques são um dos pontos altos que põe Apartment 143 numa classe à parte, onde o desconhecido limita-se a ser uma explicação para algo muito real, ao vermos a casa a virar do avesso perante os nossos olhos. É na simplicidade da sua produção que o filme explora o seu potencial máximo, com uma narrativa que permite conhecer este grupo de personagens a fundo, como perceber que o que vive nesta casa é uma consequência de algo que jamais pensaríamos.

Com isto, Apartment 143 esconde por debaixo dos seus visuais menos trabalhados um filme genuinamente assustador, combinado com um drama familiar, juntamente com uma curta duração, o filme não perde demasiado tempo a mostrar-nos corredores vazios, permitindo assim que demonstre os seus pontos mais fortes com mais facilidade. Isto acaba por oferecer uma maior imersão sobre o que assombra não só o apartamento, mas também as pessoas que estão lá dentro e mal sabem aquilo que estão a lidar. Carles Torrens e o argumentista Rodrigo Cortes provam ser uma dupla imparável. Pode não ser o filme mais inovador, mas é de longe aquele que assusta mais.

Nota Final: 4/5

24 de maio de 2020

The Void (2016)

O duo Steven Kostanski e Jeremy Gillespie tem sido imparável nos últimos anos, oferecendo propostas nostálgicas, não apenas como realizadores, mas sob a sua produtora Astron-6, das quais incluem obras como The Editor, Manborg e Father's Day. Todos eles, têm em comum é estarem associadas aos sub-géneros quase secretos do cinema da década de '70 e '80. Desta vez a dupla decidiu fazer algo num registo diferente, com The Void.

Conhecemos Daniel Carter (Aaron Poole), um polícia de uma pequena cidade que vê a sua noite calma arruinada quando encontra um homem no meio da estrada e o hospital mais próximo tem recursos limitados, após um incêndio. As coisas complicam-se quando Daniel e o staff do hospital, entre eles a sua mulher Allison (Kathleen Munroe), Dr. Richard Powell (Kenneth Welsh), e as enfermeiras Beverly (Stephanie Belding) e Kim (Ellen Wong), juntamente com um pai e filho (Daniel Fathers e Mik Byskov) vêem o edifício cercado por um culto vestido com nada mais que um manto branco e um triângulo preto na cabeça, enquanto uma criatura estranha vagueia entre eles.

Esta obra, produzida a partir de uma campanha de crowdfunding, é tudo o que os fãs do género poderiam pedir, onde não sabemos muito mais do que Daniel sobre o que raios está a acontecer, enquanto o mundo em volta deles parece alterar ao longo do tempo. Perante esta mudança na realidade, estes são confrontados com decisões que podem ditar a sua sobrevivência, enquanto vamos descobrindo aos poucos quem é esta entidade e o que querem.

São muitas as reviravoltas que puxam o filme em direcções diferentes, entre tudo o que está a acontecer, qualquer decisão parece ser a errada, até que descobrimos alguns dos motivos do porquê, em busca de respostas a perguntas que são mais difíceis de responder do que aparentam; a um ritmo que nos deixa atentos ao que pode acontecer a seguir, conseguindo ser altamente imprevisível, num filme capaz de cruzar a mestria de George A. Romero, John Carpenter e David Cronenberg, foco na maquilhagem e próteses, onde os efeitos práticos de body horror sobrepõem-se aos efeitos digitais quase inexistentes.

Na verdade, é a forma que a realização de Steven Kostanski e Jeremy Gillespie convence-nos da sua grandiosidade e importância, remetendo para um tempo onde o cinema tomava mais riscos e inovar em contar novas e estranhas histórias, mantendo-nos investidos nestas personagens, numa situação para além de bizarra, aberta a múltiplas interpretações e ideias, tendo tudo para ser um autêntico filme de culto. Valendo a pena ser revisto, à procura de novas pistas, The Void é uma das obras mais emocionantes do cinema de género dos últimos anos, com o bónus de trazer de volta a nostalgia de tudo o que adoramos dos anos '70 e '80, sem esquecer uma incrível banda sonora, cortesia de Blitz//Berlin

Nota Final: 4.5/5

23 de maio de 2020

Super Dark Times (2017)

São raros os filmes que deixam uma impressão duradora, sobretudo numa altura em que estamos constantemente rodeados de filmes dos quais nunca sabemos bem qual será a nossa reacção aquando o final. A estreia de Kevin Phillips nas longas-metragens, com o conto obscuro Super Dark Times, é uma dessas raridades, apanhando-nos de surpresa, sem nos dar uma oportunidade para nos prepararmos para o que vinha aí.

A história segue Zach (Owen Campbell) e Josh (Charlie Tahan), dois adolescentes melhores amigos que acabam por se verem numa situação para além de complicada, quando Josh acidentalmente mata outro rapaz com uma espada de colecção, deixando-nos à deriva da paranoia que lentamente os consome por de dentro, num thriller de deixar qualquer um muito, muito, ansioso.

Há um silêncio perturbador que persegue estas personagens metidas no que é o maior sarilho que poderiam estar nas suas vidas, enquanto acompanhamos de perto as consequências que as suas acções têm sobre um e o outro, como também na comunidade onde vivem e prosseguem com as suas vidas normais mantendo tudo em segredo. Algo que o filme faz muito bem é mostrar a química que duas personagens têm uma com a outra, sem que tenham que estar presentes na mesma sala, salientando as raras vezes que estão juntos após a tragédia.

A base moral desintegra quando vemos como o sofrimento influencia personagens secundárias, sobretudo Allison (Elizabeth Cappuccino), a rapariga do lado que está no centro de um triângulo amoroso que acaba por ter uma influência sobre o rumo de uma história brilhantemente escrita por Ben Collins e Luke Piotrowski, onde o inesperado está sempre à espreita.

Todos os detalhes em Super Dark Times foram minuciosamente pensados, algo que se torna claro com as várias referências de cultura-pop, o guarda-roupa, a estética, entre muito mais; algo que podemos apreciar nesta viagem negra por uma amizade tornada rivalidade, onde a morte paira no ar.

Com isto, Super Dark Times é uma incrível viagem que recompensa aqueles que se mantiverem atentos com uma história cativante, repleta de um mistério que carrega um grande peso em cima dos seus ombros, culminando num dos finais mais chocantes do cinema de género moderno. Kevin Phillips prova que está mais que à vontade no grande ecrã, após uma carreira a fazer vídeoclipes, e o pequeno, mas perfeito elenco traz as emoções à flor da pele. Este é um daqueles filmes que ficam para a memória, assombrando-nos para sempre.

Nota Final: 5/5

22 de maio de 2020

Blue Story | Blue Story (Batalha Entre Bairros) (2019)

Londres. A capital britânica é casa para uma população de quase 9 milhões de pessoas, que vivem, trabalham e respiram o ar de uma das principais cidades do mundo. À sua volta, os subúrbios alojam residentes em bairros onde a taxa de crime é superior ao que esperaríamos de uma cidade de classe mundial. O rapper britânico Andrew Onwubolu, também conhecido por Rapman, começou a contar a sua história através de vídeoclipes no YouTube, mas em Blue Story (Batalha Entre Bairros), expande o seu universo para o grande ecrã.

Timmy (Stephen Odubola) e Marco (Micheal Ward) são dois melhores amigos que vivem em dois bairros com gangs rivais, ainda que eles próprios não participem nas actividades violentas. Mas após Marco ser atacado por Killy (Khali Best), um velho amigo de Timmy, estes se tornam inimigos, que culmina num incidente que irá mudar as suas vidas inteiras.

Baseado no conto da vida real de Rapman, somos introduzidos para uma visão de Londres menos turística, onde existem pessoas a viverem e a sobreviverem nas ruas, muitas delas marginalizadas, encarando uma realidade paralela a que está a olhos vistos. Alguns acabam por seguir uma vida de crime, juntando-se a gangs, sobretudo quando o mundo não apresenta uma escolha melhor para os jovens que dormem deste lado do código postal.

É por isso que a intervenção de Rapman faz de Blue Story (Batalha Entre Bairros) um filme importante, que muda a perspectiva geral sobre a população negra a viver nestes bairros e as situações diárias que fazem parte das suas vidas, quando consideram toda a violência em seu redor como o normal. Esta história é intercalada por diversos momentos-chave na vida dos jovens amigos, tomando o seu tempo a desenvolver as relações entre as personagens, para que mais tarde nos apercebemos da importância das suas vidas quando as coisas tomam um rumo mais obscuro.

Poderemos dizer que este filme é, na sua própria forma, um coming-of-age, com uma abordagem mais pessoal num sítio novo e uma cultura muito diferente daquela que normalmente é apresentada do outro lado do Atlântico, neste caso com alguns elementos dramáticos extra, como uma narração musical e uma reviravolta ao bom estilo de Shakespeare para os tempos modernos.

No fim, Blue Story (Batalha Entre Bairros) é talvez uma das obras mais interessantes dos últimos anos, no que toca à retratação urbana de uma das cidades mais importantes do mundo, não escondendo as partes mais cruas das ruas e dos bairros que compõem Londres, onde a natureza multicultural a que tanto está associada esconde problemas iminentes por debaixo. Com isto, Rapman tem pela frente a oportunidade de ser a cara e o talento do futuro do cinema mundial, onde falar destes problemas poderá apresentar soluções práticas que mudarão vidas. É esse o poder do cinema.

Nota Final: 4/5

20 de maio de 2020

Spawn | O Justiceiro das Trevas (1997)

Quase toda a década de '90 foi dominada pelo uso (e abuso) de propriedades com origem na banda desenhada e nos vídeojogos, com grau variável de qualidade. Por cada Batman de Tim Burton, há um Street Fighter - A Batalha Final, um Combate Mortal ou até um Batman e Robin, com uma tendência de serem quase todos exagerados na sua execução que não se traduzia muito bem para o grande ecrã. Talvez uma das piores adaptações de uma das banda desenhadas mais interessantes da Image Comics: Spawn, em O Justiceiro das Trevas.

Conhecemos Al Simmons (Michael Jai White), um mercenário sem escrúpulos que segue as ordens Wynn (Martin Sheen), o director de uma divisão secreta dos Estados Unidos. Mas após uma traição, Al é agora Spawn, um dos soldados de Malebolgia, ou como quem diria, o próprio Diabo, querendo que Spawn seja o comandante do seu exército, enquanto este se vinga da sua morte.

Como é que esta obra original do emblemático autor Todd McFarlane teve uma representação cinematográfica assim tão má, é incompreensível, sobretudo quando percebemos que o argumentista Alan B. McElroy é um dos criativos-chave da série de animação de Spawn, que teve uma recepção muito melhor que o filme, principalmente por ter adaptado todas as melhores partes das páginas numa história concisa e uma qualidade superior no seu todo.

O filme nem tenta esconder as suas caracterizações cartoonescas, onde os diálogos são parvos e piadas com gases são o auge da comédia no meio de tanta obscuridade, sobretudo vinda de Clown, um dos papéis mais confusos jamais vistos por John Leguizamo, que consegue ser o melhor e o pior no meio disto tudo. Da mesma forma que a violência seja limitada em certos pontos, todo o ambiente assustador deveria ter dado melhor resultado, entre os cenários infernais e a caracterização da cara queimada de Spawn, seria de esperar algo muito melhor.

Nem é digno abordar a qualidade do CGI, que é simplesmente horrenda, mas certamente considerada o futuro dos gráficos em 3D, para uma geração que nem saberia o que a revolução das consolas de vídeojogos iriam trazer para as casas dos consumidores.

Com isto, O Justiceiro das Trevas é um filme que não deveria ter sido lançado no seu estado actual, pondo de lado quase tudo o que a personagem representa na banda desenhada, podendo nós apenas aplaudir por ser, ao lado de Blade, um dos filmes que abriu caminho para a representação afro-americana no cinema. É assim que filmes maus fazem história...

Nota Final: 1/5

19 de maio de 2020

Black and Blue | Black and Blue - Encurralada (2019)

Os polícias nem sempre são os bons da fita e no mais recente filme de Deon Taylor, Black and Blue - Encurralada, conhecemos o lado mais obscuro da cidade de Nova Orleães, quando a novata Alicia West (Naomie Harris) testemunha um homicídio de um gang por um grupo de polícias corruptos, entre eles o detective da brigada anti-drogas Terry Malone (Frank Grillo). O crime, gravado na sua body cam, é a única prova que Alicia tem e eles farão de tudo para impedir que ela chegue viva à esquadra com a filmagem.

Ainda a recuperar de o furacão Katrina, as pessoas de Nova Orleães tiveram que mudar as suas vidas de modo a sobreviverem à reconstrução da cidade, ainda considerado um dos desastres cujos estragos ainda se sentem hoje. A forma que a comunidade vê a polícia, e vice versa, nem sempre é a mais produtiva, alimentada por um preconceito de racismo e falta de empatia para com o próximo. Mas Alicia, uma ex-soldado, vinda de Candaar, está disposta a mudar o sistema por dentro e ser a mudança positiva que os cidadãos tanto precisam, mesmo que a cidade não seja a mesma que ela reconhece.

A premissa não é nada que não tenhamos visto antes, semelhante a outros dentro do género como 16 Blocks, onde o grande jogo do gato e do rato é o centro de uma narrativa que neste caso se mostra desinteressante, ainda que o mesmo tente-nos convencer que o risco é alto, num ambiente hostil. Adicionalmente, a abordagem inconsistente de temas actuais, como o racismo e a corrupção limitam-se a ser meros contextos, sem que sejam exploradas em funcionamento da história, algo que poderia ter beneficiado.

Por outro lado, podemos contar com um grande elenco, entre os já mencionados Harris e Grillo, juntam-se Mike Colter, como o gangster manda-chuva Darius, e surpreendentemente, Tyrese Gibson, como Mouse, um amigo de Alicia, num raro papel fora da saga Velocidade Furiosa. Infelizmente, as suas personagens pouco contribuem para o interesse geral do filme, sendo apenas peões no grande tabuleiro que a obra é.

No fim, Black and Blue - Encurralada mostra ter alguns factores diferenciadores dentro dos thrillers a que vemos vendo nos últimos tempo, mas falha em explorar as suas qualidades, fiando-se demasiado no seu elenco sólido, com um argumento e realização que não é nada por aí além. Competente, mas com uma mensagem baralhada, ficamos a desejar por uma alternativa mais emocionante.

Nota Final: 2.5/5

17 de maio de 2020

VFW | VFW - O Último Reduto (2019)

Joe Begos é um homem ocupado. Não só tem tido uma carreira em crescimento, com filmes como Almost Human e The Mind's Eye, como também lançou dois filmes em 2019, o carismático Bliss e este, VFW - O Último Reduto. Continuando o seu reinado no cinema de género, Begos introduz-nos a um festival induzido por drogas e homenagens a filmes clássico, como seria de esperar.

Conhecemos Fred (Stephen Lang), o dono do VFW, um bar onde veteranos de guerra se reúnem para beber uns copos e relembrar os velhos tempos das guerras onde combateram. Do outro lado está um clube infestado de drogados sob a influência de uma nova substância chamada Hype, que os deixa num estado quase zombificado, mas com o triplo da força e tolerância à dor. Nesta solene noite, os dois mundos cruzam-se quando Lizard (Sierra McCormick), decide roubar as drogas a Boz (Travis Hammer), mas ao ser apanhada, decide esconder-se no VFW, iniciando assim uma guerra que ninguém pediu.

É nesta viagem de regresso aos anos '80 que Begos nos leva a pensar nos clássicos de John Carpenter, neste caso principalmente o Assalto à 13.ª Esquadra, apenas numa infusão colorida e puramente punk, onde a adrenalina está no auge e a quantidade de testosterona é imensurável. Cabe agora a este grupo de soldados proteger Lizard e o VFW contra os drogados, que farão de tudo para terem de volta aquilo que lhes pertence.

Begos é certamente um realizador que sabe homenagear os filmes que lhe inspiram e perfeitamente capaz de os recriar na sua própria forma, mostrando que tem uma certa diversão em fazê-lo. Prova disso está na sua filmografia, ainda que curta, é suficiente para nos convencer que o conceito está em boas mãos. O realizador vai mais longe, ao fazer uma homenagem sem que ela se sinta datada, com VFW - O Último Reduto a ser uma obra verdadeiramente emocionante, com um nível desenvergonhado de violência, e consequentemente, gore e sangue, que sobem o nível das muitas cenas de acção, que nos deixam a pedir mais.

Por outro lado, podemos contar com um elenco composto por veteranos em clássicos do cinema e da televisão, com Lang (Nem Respires), William Sadler (Assalto ao Aeroporto), Fred Williamson (Aberto Até de Madrugada), Martin Kove (Momento da Verdade), David Patrick Kelly (O Corvo) e George Wendt (Cheers, Aquele Bar). A eles se juntam o mais novo Tom Williamson, que tem uma grande carreira pela frente. Ver este grupo de actores todos juntos novamente adiciona uma camada de credibilidade que não existiria se fosse um elenco de desconhecidos, algo que podemos apreciar.

Dito isto, VFW - O Último Reduto é mais uma criação vencedora de Joe Begos, compondo em hora e meia de filme tudo aquilo que amamos dos filmes de acção e terror dos anos '80, com um filme altamente estilizado e com algum bom conteúdo, sobretudo no que toca às trocas de violência. Mal podemos esperar para ver o que Begos faz a seguir!

Nota Final: 3.5/5

Vivarium (2019)

Quantos de nós, durante toda a nossa vida, vamos percebendo que a ordem natural que a sociedade impõe nas nossas relações é de conhecer alguém para passar o tempo, enquanto ficamos velhos, ter filhos e prosseguir com "a nossa parte" da manutenção da humanidade? Esta é a realidade que Lorcan Finnegan subverte no seu mais recente filme, Vivarium.

Gemma (Imogen Poots) e Tom (Jesse Eisenberg) são um casal à procura de um sítio que podem chamar de casa, até que visitam Martin (Jonathan Aris), um corrector de imóveis que lhes leva até Yonder, um bairro nos subúrbios, onde as casas aparentam ser todas iguais, mas que Martin vende como as casas perfeitas para passarem o resto das suas vidas. Yonder é um local estranho, onde tudo é simétrico e as cores esverdeadas e azuladas fazem parecer que estão a viver um sonho. O problema começa quando Martin desaparece e o casal não consegue encontrar a saída do bairro, forçados a viver na sua casa nova, onde entretanto terão que criar uma criança, deixada às suas portas.

Somos gradualmente puxados para um mistério intrigante, onde vivemos na esperança que a dada altura nos seja explicado que raios estamos a ver e porquê, nem que seja para percebermos onde a criança se insere no meio disto tudo. No entanto, enquanto que bem podemos esperar sentados, resta-nos absorver o que é apenas comparável à personificação de uma pintura surreal num universo que bem poderia vir duma versão obscura de Dogville, vinda da mente de Lars Von Trier, ou até ao ecléctico Debaixo da Pele, de Jonathan Glazer. Ainda que se faça difícil de compreender, Vivarium faz tudo para que não desviemos o olhar, algo que faz muito bem, deixando-nos a pensar no o que estará do outro lado da cerca.

Entre cenários falsos, demasiado plásticos para que se assemelhe a algo do mundo real, estes próprios algo assustadores, Finnegan explora de uma forma cirúrgica temas como o isolamento social, a paternidade e o significado de o que é a vida que a sociedade geral nos impõe, com os seus ideais romântico-sociais, que vemos constantemente a serem glamorizados na cultura, tudo em forma de uma lição que fica colada à nossa mente, onde tanto Imogen Poots, como Jesse Eisenberg encaram de forma assustadora as suas novas realidades, perante uma criança que cresce num homem-criança em meros dias.

Assim, Vivarium pode ser classificado como algo dentro de um género relativamente novo, o eco-terror, contando histórias onde a natureza vai contra a humanidade e as suas necessidades, provando a difícil luta contra a biologia humana. Ainda que num formato mais experimental, podemos contar com vários momentos de introspecção, mas a viagem poderá não ser a mais interessante para alguns. Para os outros, certamente irão encontrar aqui uma proposta curiosa, onde a realidade e o imaginário cruzam caminhos.

Nota Final: 3.5/5

6 de maio de 2020

Blade II (2002)

São raros os filmes que merecem uma sequela que mergulha no universo da personagem que acompanhamos. É discutível se Blade é um desses casos, mas quando o realizador mexicano Guillermo del Toro é quem é confiada essa sequela, é apenas natural abrirmos rapidamente os braços a Blade II.

Dois anos depois dos eventos do primeiro filme, Blade (Wesley Snipes) vai em busca do seu amigo Whistler (Kris Kristofferson), a quem julgava morto. Como se não bastasse, existe uma nova e mais poderosa ameaça que força os vampiros a procurarem Blade, em busca de uma aliança, para derrotar o tão temido Nomak (Luke Goss), responsável pela morte de diversos vampiros.

Mal começa o filme quando nos deparamos com uma notória evolução de quase todos os aspectos que o filme nos apresentou, com cenas de luta mais rápidas e concisas, como também inimigos mais resistente, que requerem algum tipo de upgrade, já que estes são mais eficazes a causar danos sérios. Ainda assim, grande parte das vezes, mantém-se divertidas de ver, com Snipes a conseguir manter o registo do filme anterior, agora com menos catchphrases e mais acção coreografada.

Desta vez Blade não está sozinho, tem ao seu lado um pequeno exército de vampiros com diversos talentos, entre eles Nyssa (Leonor Varela), Reinhard (Ron Perlman), Snowman (Donnie Yen), e muitos outros, que acabam por ter um grau de relevância variado durante todo o filme. Felizmente, e porque não seria um filme de Del Toro sem ele, podemos contar com a inclusão de criaturas sanguessugas e com vida própria, algo que em 2002 já era algo muito próprio do realizador.

Outro dos aspectos onde parece ter havido algum tipo de progresso é na forma que algumas sequências demoram a desenvolver, culminando em fantásticos momentos cinematográficos, sobretudo cenas de muita acção, onde sentimos que o desfecho é que alto risco. É aqui que Nomak contribui mais como o novo vilão, alguém cuja inteligência é racionalidade permitem causar um caos controlado e magoar os seus oponentes sem remorsos, com algumas reviravoltas interessantes pelo meio, que mantêm os olhos no ecrã.

Assim, Blade II orgulha-se em ser uma das poucas sequelas que, para todos os efeitos, é melhor que o primeiro, fruto do talento de um realizador que, na altura, víamos ter uma percepção muito inovadora, mais que nos dias que correm. A isto se junta mais um argumento escrito por David S. Goyer, da qual desejávamos que se juntassem novamente, fomentando a definição de "filme de culto".

Nota Final: 4/5

5 de maio de 2020

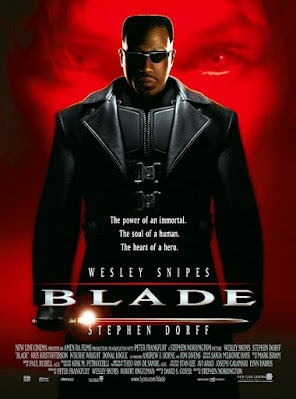

Blade (1998)

O cinema de superheróis pré-novo milénio eram obras que não sabiam bem como adaptar as páginas de banda desenhada e como as tornar apelativas a um público que considerava ler BD como um hobby de nicho. Ainda que na altura a Marvel já tinha, muitas vezes, testado algumas das suas propriedades no grande ecrã, foi com Blade que a Marvel iniciou um percurso que iria lhe levar a um grande sucesso, numa altura em que o mundo ainda estava a recuperar da quadrologia de Batman e um encontro com Spawn em O Justiceiro das Trevas. Talvez o mais interessante no meio disto tudo é que o filme é para uma audiência adulta e Blade não é o típico superherói.

Neste filme, conhecemos Blade (Wesley Snipes), um meio-vampiro, meio-mortal, que é o auto-designado protector dos humanos, que terá que enfrenta uma nova ameaça, na forma de Deacon Frost (Stephen Dorff), um humano tornado vampiro com um complexo de Deus, depois de conseguir traduzir os manuscritos antigos de uma profecia, pondo Karen Jenson (N'Bushe Wright), uma hematologista no meio de uma guerra sangrenta.

Nos primeiros momentos do filme, podemos compreender como este se rapidamente um dos papéis mais icónicos de Snipes, não apenas pelo seu estilo, por vezes duvidoso, de moda; como também as maravilhosas catchphrases que o mesmo diz, encarando uma personalidade que tanto assenta o mundo obscuro que nos é apresentado, convencendo-nos que os vampiros existem seja por onde andemos, cortesia de um argumento escrito por David S. Goyer, que se manteve nos eixos das adaptações de banda desenhada nas décadas seguintes, mostrando não só o seu talento, como também o impacto que teve na indústria.

Blade é, maioritariamente, composto por cenas de acção descabidas, entre a utilização de armas carregadas com balas de prata, luz ultravioleta e uma espada, entre outros brinquedos divertidos, tudo com o objectivo de eliminar os vampiros de formas bastante criativas. Felizmente, Frost mostra ser um oponente de grande valor, já que este joga por outras regras, sem respeito pelos acordos secretos entre humanos e vampiros, o que, juntamente com a sua ambição, lhe torna num vilão que é puro mal e particularmente perigoso, conseguindo manter-se a par com Blade durante os seus confrontos.

Ainda que a narrativa siga a fórmula tradicional do bom versus o mau, existem diversas cenas que em retrospectiva parecem estar à frente do seu tempo, com excepção do uso terrivelmente datado de CGI, mesmo para a altura em que o filme foi lançado inicialmente e uma realização algo ecléctica por parte de Stephen Norrington. Fora isso, Blade é o filme anti-vampiros que mundo mereceu, ao qual podemos aplaudir a subversão histórica de o que facilmente poderia ser um Blaxploitation moderno, dando o importante primeiro passo para a dominação da banda desenhada no cinema.

Nota Final: 3.5/5

4 de maio de 2020

Big Time Adolescence (2019)

Quem vê o panorama cinematográfico de tempos recentes rapidamente nota um ressurgência de filmes coming-of-age, nas suas diversas formas, seja o sucesso de Lady Bird e de Greta Gerwig, a memória retro de anos 90, o terror de Super Dark Times ou a descoberta do mesmo de Oitavo Ano e Booksmart: Inteligentes e Rebeldes. O que quase todos estes filmes têm em comum é que abordam o conceito do género de uma forma muito diferente do que feito anteriormente, dando continuidade à evolução teenager e como vivem nos dias de hoje, dando novas perspectivas da realidade em que eles aparentam viver.

Talvez um dos mais esperados do ano é Big Time Adolescence, o que podemos considerar o primeiro filme que Pete Davidson após o seu sucesso dentro e fora do Saturday Night Live, ainda antes do também antecipado The King of Staten Island, previsto para o Verão.

Seguimos a história de Monroe (Griffin Gluck), um adolescente que mantém uma amizade com Zeke (Davidson), um rapaz mais velho, ex-namorado da sua irmã. A amizade é uma daquelas que conhecemos, onde o mais novo aprende a ser um dos "fixes" e facilmente impressionável, algo que não cai bem com os seus pais, Reuben (Jon Cryer) e Sherri (Julia Murney). Aos poucos, Monroe descobre quem Zeke realmente é na verdade, sob a sua mentalidade infantil, pondo em questão toda a sua idade adulta, entre drogas, álcool e raparigas.

É genuinamente divertido ver todo o grupo de amigos de Zeke, a interagir com Monroe, sobretudo quando sabemos que Colson Baker, também conhecido como o rapper Machine Gun Kelly, têm uma relação próxima no mundo real, oferecendo o que podemos imaginar que são muitos momentos improvisados, ou no mínimo, orgânicos, que trazem risos impossíveis de fingir. Mesmo Davidson, este prova que consegue manter uma disciplina constante ao encarar uma versão ligeiramente mais contida do que a sua persona no SNL, onde o humor vem mesmo da alma e do amor pela comédia. Igualmente importante mencionar é a aparição de Sydney Sweeney como Holly, a nova namorada de Zeke, que contrabalança todos os disparates que ele diz, sendo uma consciência mais que bem vinda ao elenco.

Enquanto que a narrativa se mantém nos moldes tradicionais que o género requer, existe uma enorme margem de manobra para explorar os diferentes aspectos da adolescência de Monroe, sobretudo com um interesse amoroso, na forma de Sophie (Oona Laurence), ou a descobrir quem ele realmente é como apenas um adolescente no liceu, algo que já por si é uma tarefa dura e que o escritor e realizador estreante Jason Orley faz de uma maneira brilhante.

É raro aparecer um filme que podíamos ver durante horas a fio, sem que o mesmo se torne aborrecido e Big Time Adolescence é um desses casos especiais, abrindo os braços e reconfortando-nos com uma história sobre uma juventude que quebra o coração. Esperamos ansiosamente por ver o futuro de Orley no cinema e a continuação da ascensão de Pete Davidson, que garantidamente nos irá marcar nos próximos tempos.

Nota Final: 4.5/5

3 de maio de 2020

We Summon The Darkness | Estranha Escuridão (2019)

Nos últimos anos, de vez em quando aparece um filme com a temática de satanic panic como pano de fundo, inclusive um filme de 2019 com esse mesmo título, o que nos leva a pensar se não estará para vir uma nova onda de desajustados à procura de sacrifícios para o Diabo. Após ter feito algum burburinho no circuito de festivais de género em 2019, finalmente chega Estranha Escuridão, o mais recente filme de Marc Meyers (My Friend Dahmer) e escrito por Alan Trezza (Como Enterrar a Ex).

Neste filme, seguimos um grupo de raparigas, Alexis (Alexandra Daddario), Val (Maddie Hasson) e Beverly (Amy Forsyth), em pleno ano de 1988, enquanto ouvem notícias de um culto de morte que anda a aterrorizar diversas cidades. Num concerto de metal, elas conhecem o trio de amigos Mark (Keean Johnson), Kovacs (Logan Miller) e Ivan (Austin Swift), que só querem aproveitar a boa música com algumas bebidas e boa companhia. No fim do concerto Alexis sugere uma after-party na sua casa, mas nada podia preparar estes rapazes para o que viria.

Existe um momento fulcral em Estranha Escuridão, que nos faz pensar que está a seguir um rumo de narrativa clássico, antes de nos abalroar com uma reviravolta, que para melhor ou pior, acontece demasiado cedo, considerando que a partir desse momento o filme não consegue suportar a mudança de tom. Dito isto, a primeira metade é decente o suficiente para cativar e aguçar a curiosidade sobre quem são as personagens e como se integram na história, sobretudo o grupo feminino, que são um grupo intrigante de ver, mostrando as personalidades distintas as raparigas metaleiras.

De certo modo, é a simplicidade do argumento que acaba por ser o melhor e o pior deste filme, mantendo ambíguo o seu propósito durante uma boa parte do filme, até que tudo muda dentro daquela casa e vemos as relações dos grupos de amigos a revelarem aquilo que realmente são.

É curioso ver Meyers e Trezza a colaborarem, pois tendo em conta os seus projectos anteriores, conseguimos perceber o charme e o humor do argumento com facilidade, misturado com a forma frontal em como Meyers realiza os seus filmes, havendo diversos momentos menos balanceados, que comprometem o divertimento do filme. Por outro lado, é sempre bom ver Alexandra Daddario a regressar a filmes de género, quando não protagoniza filmes de maior orçamento, com o restante do elenco a provar que o talento jovem nunca esteve tão bem servido, sobretudo Amy Forsyth, que certamente terá um grande caminho pela frente.

Assim, Estranha Escuridão mostra um potencial futuro clássico de culto, num filme capaz de manter o seu mistério até que as suas intenções, não conseguindo sustentar-se a si mesmo após a sua revelação. Ainda assim, o seu humor ousado, a sua veia inspirada nos slashers clássicos e uma aparição de Johnny Knoxville, como um sacerdote, pode valer a pena uma visita a este satanic panic.

Nota Final: 3/5

1 de maio de 2020

Swordfish | Operação Swordfish (2001)

Hackers no cinema é um tema que Hollywood já andava a perseguir há muitos anos naquela altura, quando a proliferação da internet estava apenas no inicio. A ideia de alguém penetrar uma rede ilegalmente, como a de uma agências da lei, e ter acesso a dados confidenciais, tudo feito através de uma ligação de uma linha de telefone, apelava as massas que buscavam uma nova forma de entretenimento, visto em filmes como Hackers, A Rede ou o clássico Jogos de Guerra, este último uma obra de 1983, acedendo a uma rede militar via um videojogo.

Após o sucesso de Matrix, o produtor Joel Silver insistiu que o novo milénio iria ser a era da mudança tecnológica, dando oportunidade para que Operação Swordfish abordasse a temática de uma forma menos filosófica e com mais adrenalina, apresentando-nos Gabriel (John Travolta), um homem muito perigoso que tem a ideia de roubar milhões de dólares de contas secretas do governo. Para isso necessita de Stanley (Hugh Jackman), um ex-hacker acabado de sair da prisão e que apenas quer uma vida com a sua filha Holly.

O monólogo inicial do filme deixa-nos com a impressão que estamos perante um criminoso calculado, capaz de dar momentos de acção inteligente, ainda com uma pequena dose de pretensioso, podendo ser uma missão mais complexa do que realmente aparenta. Na verdade, apenas o primeiros sete minutos de filme conseguem ser os mais interessantes, seja pelo esforço técnico em proporcionar uma experiência visual ousada, seja pelo conteúdo da narrativa. Infelizmente, a partir daí, a qualidade do filme desce drasticamente.

Uma das grandes razões por isso é a sua indecisão em ser um thriller único, algo que conseguiria ser se fosse repensado, ou uma imitação rasca de uma pequena variedade de filmes, sobretudo James Bond durante a era de Pierce Bronsnan. Adicionalmente, a sua narrativa em volta de uma conspiração em como existe um grupo secreto dentro do governo dos E.U.A. que controla todo o tipo de acções de guerra, rapidamente deixaram de ser bem-vistas poucos meses depois, após o ataque das Torres Gémeas.

Contando com um elenco bastante completo, entre Travolta e Jackman, também vemos Halle Berry com uma participação influenciadora e Don Cheadle, como o agente especial em busca da justiça. No entanto, nenhum deles, fora Travolta naqueles primeiros minutos da película, fazem valer o resto de um dos filmes mais decepcionantes do virar do milénio, com um argumento quebrado e sobretudo desinteressante, não aproveitando ao máximo as poucas boas ideias que realmente tem. Felizmente a banda sonora, produzida por Paul Oakenfold, é das mais marcantes da sua altura, sendo considerado ainda hoje um icon da música techno.

Assim, Operação Swordfish mostrou que tinha potencial para ser muito mais do que aparentava, preferindo seguir uma linha de clichés adaptados para, o que era na altura, um mundo moderno, onde entrar seja onde for na internet era uma simples questão de teclar rápido.

Nota Final: 2/5

Face/Off | A Outra Face (1997)

No ponto mais alto do cinema de acção dos anos '90, eis que John Woo, o realizador tinha já trazido cinema de acção de Hong Kong, onde definiu as regras, para o cinema de Hollywood, onde em 1993 fez o seu primeiro filme Perseguição Sem Tréguas, com Jean-Claude Van Damme, e Operação Flecha Quebrada, onde juntou John Travolta e Christian Slater. Em plena recta final dos anos '90, eis que surge A Outra Face, um filme que junta Travolta com Nicholas Cage, numa altura em que ambos actores estavam no auge das suas carreiras.

Em A Outra Face, conhecemos Sean Archer (Travolta), um agente do FBI que persegue Castor Troy (Cage), um terrorista responsável pela morte do seu filho. Tendo a oportunidade de prender o bandido com sucesso, estes recebem a informação que Castor plantou uma bomba biológica em Los Angeles, obrigando Sean a submeter-se a uma cirurgia experimental onde troca fisicamente de cara com Castor e infiltra-se na prisão onde está o seu irmão, esperando que revele a localização da bomba.

Como seria de esperar, nem tudo corre como planeado e agora Sean, com a cara de Castor, tem que sobreviver na sua nova pele, enquanto que Castor, com a cara de Sean, lança o caos dentro do departamento do FBI, da sua família e a sua vida.

Os primeiros 20 minutos do filme estabelecem o tom exagerado da acção que iremos ver durante o resto do filme, sendo que cada tiroteio é preparado como se fosse o derradeiro final, onde tudo pode acontecer. Se a acção está definida, a dose de ficção cientifica envolvida, ainda que momentânea e subtil, é suficiente para se classificar como uma demonstração cyberpunk do mundo da medicina, com o sucesso de um procedimento incrível e que funciona de uma forma credível, sendo ela uma masterclass em efeitos práticos, com uma abordagem assustadoramente realista.

Claro que John Woo, realizador visionário no género, tomou de assalto o cinema asiático com clássicos de acção, considerados intemporais, não surpreendendo o quão perfeito é para que este conseguisse aplicar o seu estilo numa narrativa tão ousada como esta, sobretudo na forma que a narrativa se desenvolve inicialmente, com Sean a retratar um homem dividido entre o seu sentido de justiça e o bem maior para salver milhões.

Durante a produção, Travolta e Cage aprenderam os seus maneirismo individuais, a forma que falem e gesticulam, mas é um prazer maior ver Travolta a ser Cage do que o inverso, até mais perto do final do filme, onde vemos que Cage, apesar da sua reputação, quase que reverte para o seu ser natural, dando-nos a oportunidade de ver a escala total do seu talento.

Com isto, A Outra Face é como John Woo aperfeiçoa a definição de blockbuster de Hollywood daquela era, num exemplo extraordinário do significado de identidade, tomando a forma de algo tão pessoal como a própria cara, num thriller repleto de acção imparável até ao último minuto, com todos os elementos que os anos '90 merecem.

Nota Final: 4.5/5

Subscrever:

Comentários (Atom)